健康コラム

健康コラム

この記事を書いたスタッフ

企画部 毛利

30歳を過ぎてから、なぜか年齢とともにますますアクティブに! 登山、マラソン、バイクツーリング……などなど、仕事も趣味も全力で楽しみます♪

何となく体に良さそうなイメージのミネラル。

約60~70種類が体内に存在し、体の構成元素のわずか4%に過ぎないミネラルが生命機能をコントロールしているのです。

近年では、生活習慣病やアレルギー疾患といった現代病の原因の多くはミネラルの欠乏によるものであるといわれています。

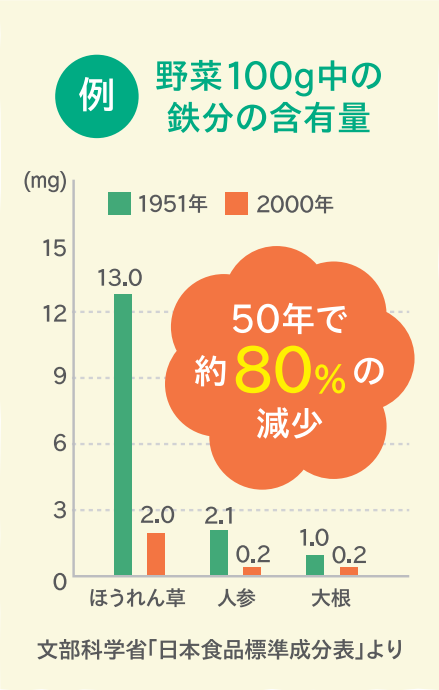

そもそも私たちが住む日本の土壌はミネラル分がかなり少なく、水や野菜にもあまり含まれていません。

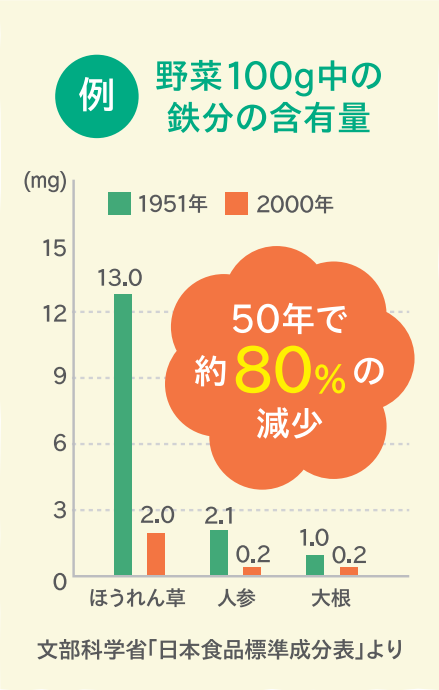

さらに近年は、化学肥料や農薬の使用によって土のミネラルバランスが崩れ、昔に比べてはるかに減少してしまっています。

100種類以上ある元素のうち、水素、炭素、窒素、酸素を除いたものがミネラルです。

その中で特に、人の体にとって生きていくうえで必要とされている16種類を必須ミネラルといいます。

体内でのミネラルの働きは、大きく2つに分けられます。

●骨・歯などの構成

●ヘモグロビン・リン脂質などの構成

●pH・浸透圧の調整

●神経・筋肉の興奮性の調整

●酵素の構成成分

●生理活性物質の構成成分

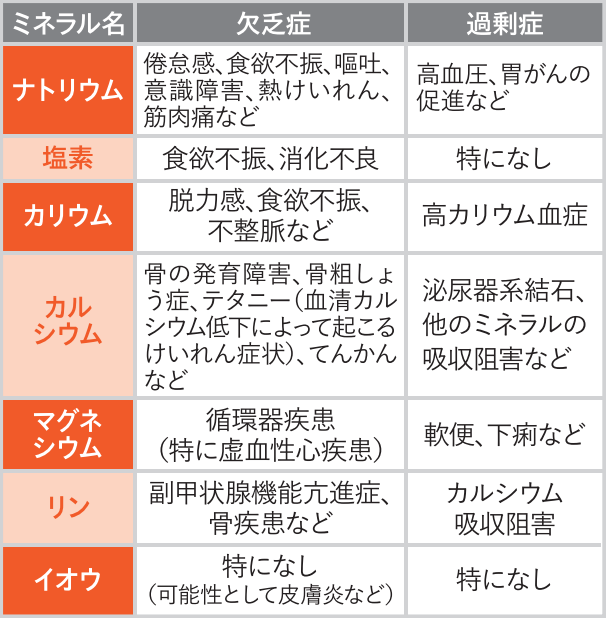

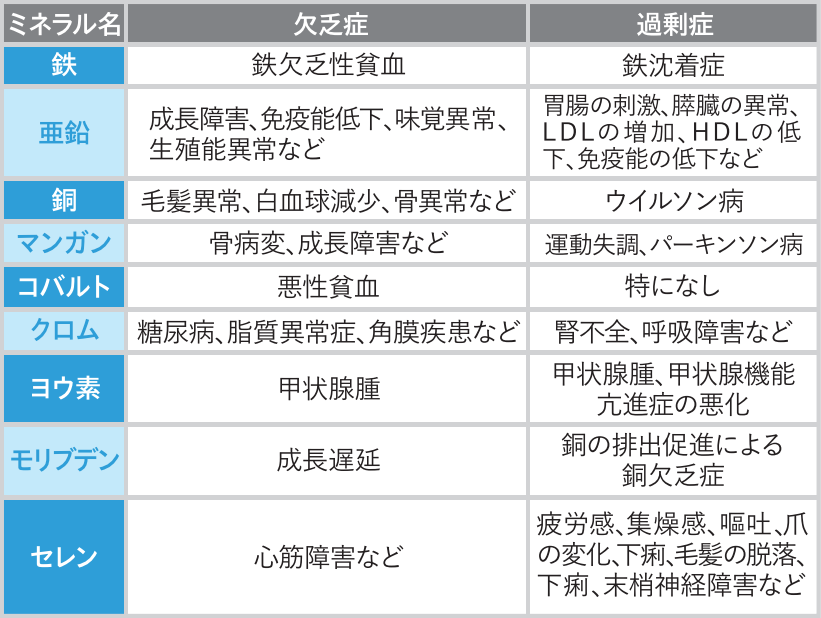

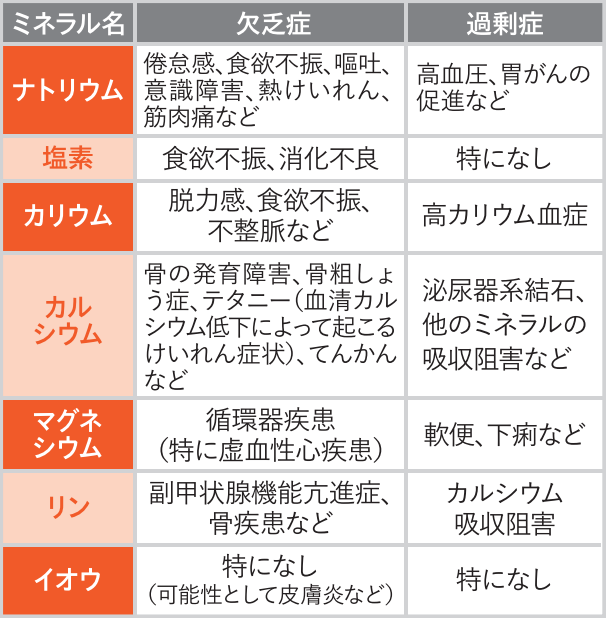

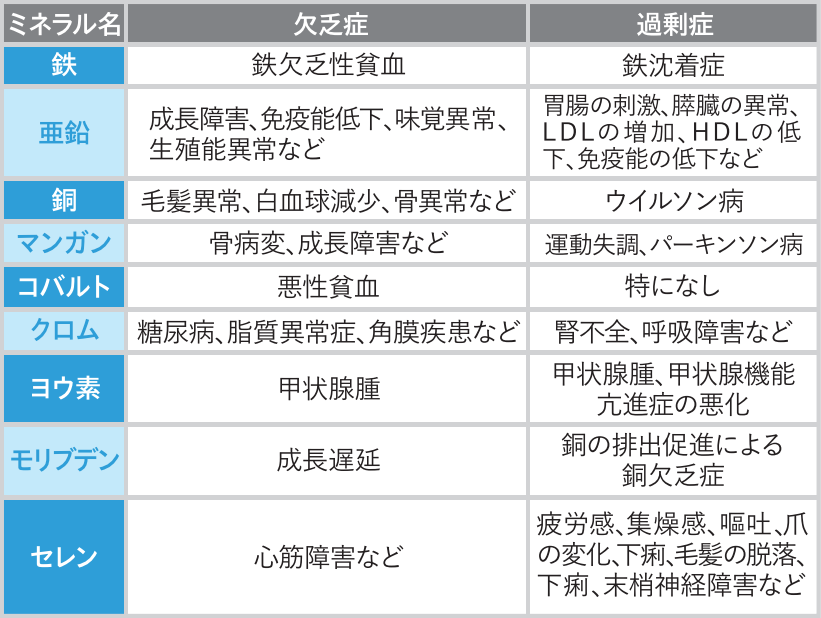

「日本人の食事摂取基準」では必須ミネラルのうち、13種類の推奨量や目安量を示しており、1日の推奨量や目安量が約100mg以上のミネラルを「ミネラル」、100mg未満のものを「微量ミネラル」と分類しています。

多量ミネラル

微量ミネラル

必須ミネラルが不足してしまうと、体にさまざまな不調が起こる可能性があります。

ただし種類によっては摂り過ぎると過剰症や中毒を引き起こしてしまうため多く摂れば良いというものでもありません。

摂取の目安を把握し、必要な量の必須ミネラルをしっかり摂ることが重要です。

不足しがちな四つのミネラルは、特に意識して摂取しましょう。

ミネラルを上手に摂取するコツは、偏りがなくバランスのよい食事をとること。

ミネラルの吸収率は10%~50%と非常に低いものが多いため、「カルシウム×ビタミンD」や「鉄×ビタミンC」のように、相性の良い栄養素と組み合わせましょう。

ヘム鉄のような吸収率の高いものを摂取するのもオススメです。

この記事を書いたスタッフ

企画部 毛利

30歳を過ぎてから、なぜか年齢とともにますますアクティブに! 登山、マラソン、バイクツーリング……などなど、仕事も趣味も全力で楽しみます♪

何となく体に良さそうなイメージのミネラル。

約60~70種類が体内に存在し、体の構成元素のわずか4%に過ぎないミネラルが生命機能をコントロールしているのです。

近年では、生活習慣病やアレルギー疾患といった現代病の原因の多くはミネラルの欠乏によるものであるといわれています。

そもそも私たちが住む日本の土壌はミネラル分がかなり少なく、水や野菜にもあまり含まれていません。

さらに近年は、化学肥料や農薬の使用によって土のミネラルバランスが崩れ、昔に比べてはるかに減少してしまっています。

100種類以上ある元素のうち、水素、炭素、窒素、酸素を除いたものがミネラルです。

その中で特に、人の体にとって生きていくうえで必要とされている16種類を必須ミネラルといいます。

体内でのミネラルの働きは、大きく2つに分けられます。

●骨・歯などの構成

●ヘモグロビン・リン脂質などの構成

●pH・浸透圧の調整

●神経・筋肉の興奮性の調整

●酵素の構成成分

●生理活性物質の構成成分

「日本人の食事摂取基準」では必須ミネラルのうち、13種類の推奨量や目安量を示しており、1日の推奨量や目安量が約100mg以上のミネラルを「ミネラル」、100mg未満のものを「微量ミネラル」と分類しています。

多量ミネラル

微量ミネラル

必須ミネラルが不足してしまうと、体にさまざまな不調が起こる可能性があります。

ただし種類によっては摂り過ぎると過剰症や中毒を引き起こしてしまうため多く摂れば良いというものでもありません。

摂取の目安を把握し、必要な量の必須ミネラルをしっかり摂ることが重要です。

不足しがちな四つのミネラルは、特に意識して摂取しましょう。

ミネラルを上手に摂取するコツは、偏りがなくバランスのよい食事をとること。

ミネラルの吸収率は10%~50%と非常に低いものが多いため、「カルシウム×ビタミンD」や「鉄×ビタミンC」のように、相性の良い栄養素と組み合わせましょう。

ヘム鉄のような吸収率の高いものを摂取するのもオススメです。