健康コラム

健康コラム

この記事を書いたスタッフ

企画部 毛利

30歳を過ぎてから、なぜか年齢とともにますますアクティブに! 登山、マラソン、バイクツーリング……などなど、仕事も趣味も全力で楽しみます♪

気温が低くなり空気の乾燥する冬は、風邪をひきやすい時期です。

もし黄色いネバネバした鼻水が出たら要注意。

副鼻腔炎かもしれません。

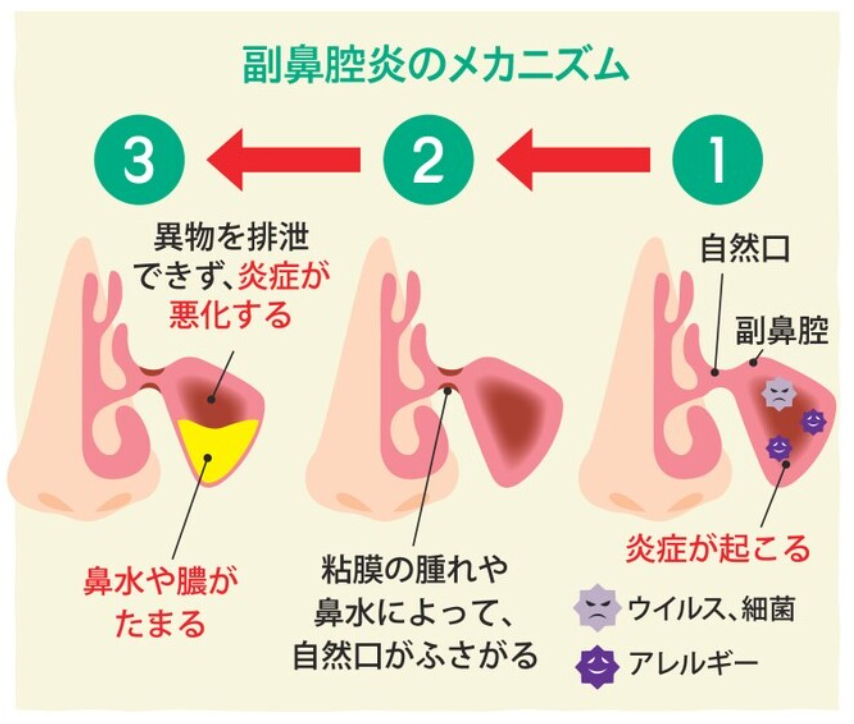

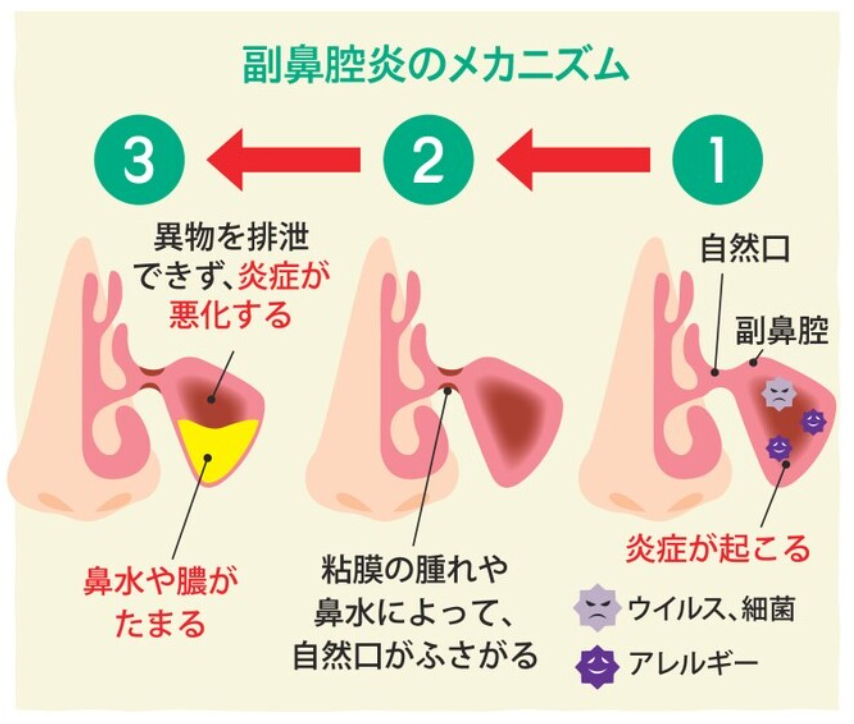

副鼻腔炎は蓄膿症ともいわれ、ウイルスや細菌などが原因で、副鼻腔の粘膜に炎症が起こって鼻の通りが悪くなり、膿がたまる病気です。

ひどくなると、視力低下、失明などに至ったり、髄膜炎や、脳の中に膿がたまる「脳膿瘍」などの病気を併発することも。

そのうち治るはずと放っておかず、早めに対処しましょう。

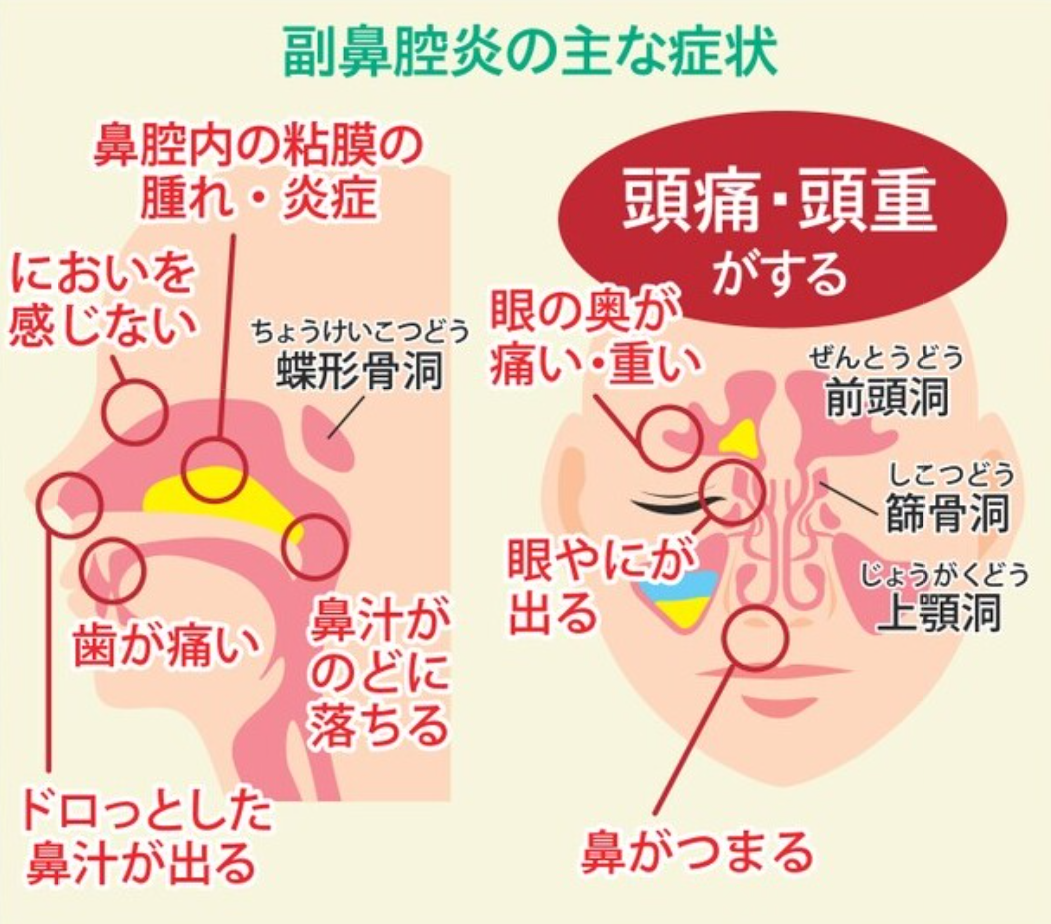

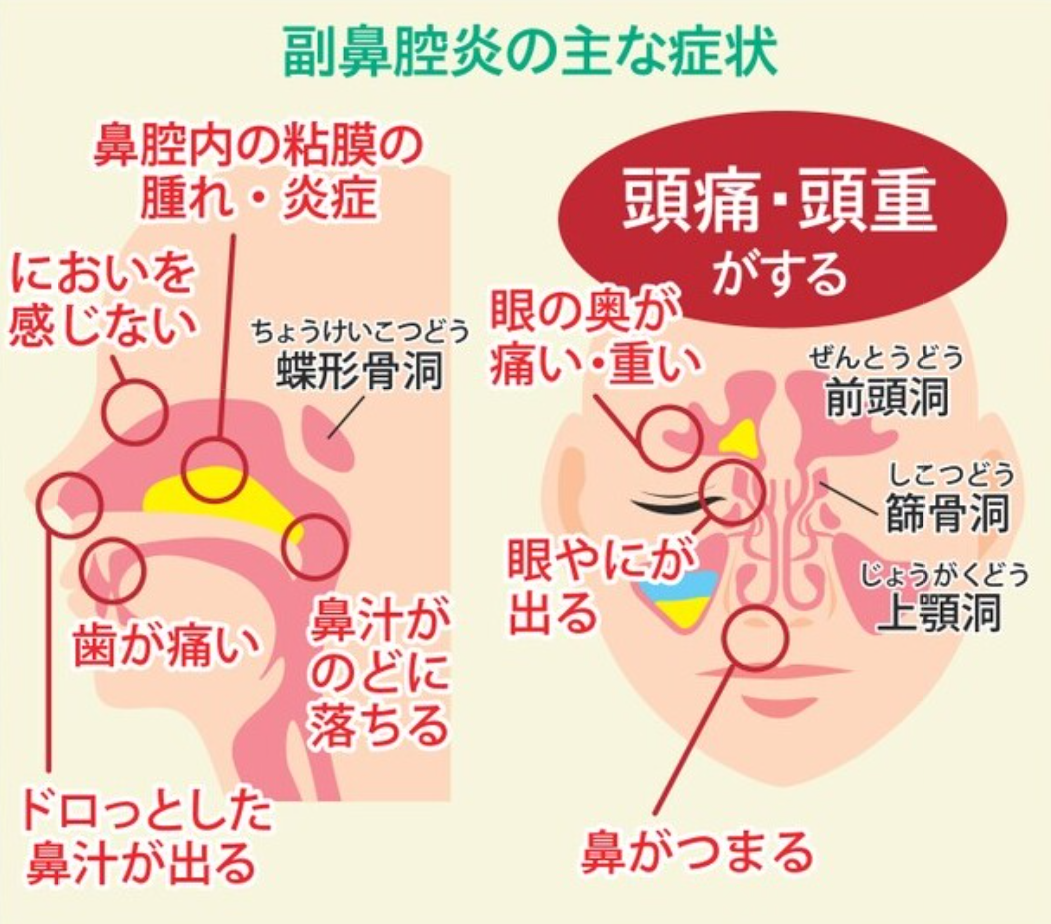

副鼻腔とは、鼻の奥にある4対(計8つ)の空洞のこと。

ほっぺたや目、おでこの辺りにまで広がっており、どこに炎症が起こるかによって症状が変わります。

次のような症状が長引く場合も、できるだけ早めに医療機関を受診しましょう。

- 濁ったドロドロの鼻水が出る

- 鼻の奥、鼻水から嫌なにおいがする

- 目、鼻の周りや頬が痛む

- むし歯はないのに歯が痛む

副鼻腔炎の発症から4週間以内の場合は急性副鼻腔炎、3カ月以上続く場合は慢性副鼻腔炎と診断されます。

鼻の穴(鼻腔)の粘膜が腫れると、その奥にある副鼻腔の入口がふさがれて中の圧力が変化し、痛みを引き起こします。

さらに副鼻腔内に細菌感染が生じると、濃い鼻汁が出たり、発熱したりして、痛みが増加します。

痛みはほとんどなく、鼻汁が出る、鼻がつまる、においが分かりにくい、身体がだるいといった症状が続きます。

風邪やアレルギー性鼻炎などと間違えやすいため、症状が1カ月以上続くときは、耳鼻咽喉科などを受診して適切な治療を受けることが大切です。

特に近年、慢性副鼻腔炎の中でも治りにくい好酸球性副鼻腔炎が増加しており、2015年には国の指定難病の一つに認定されています。

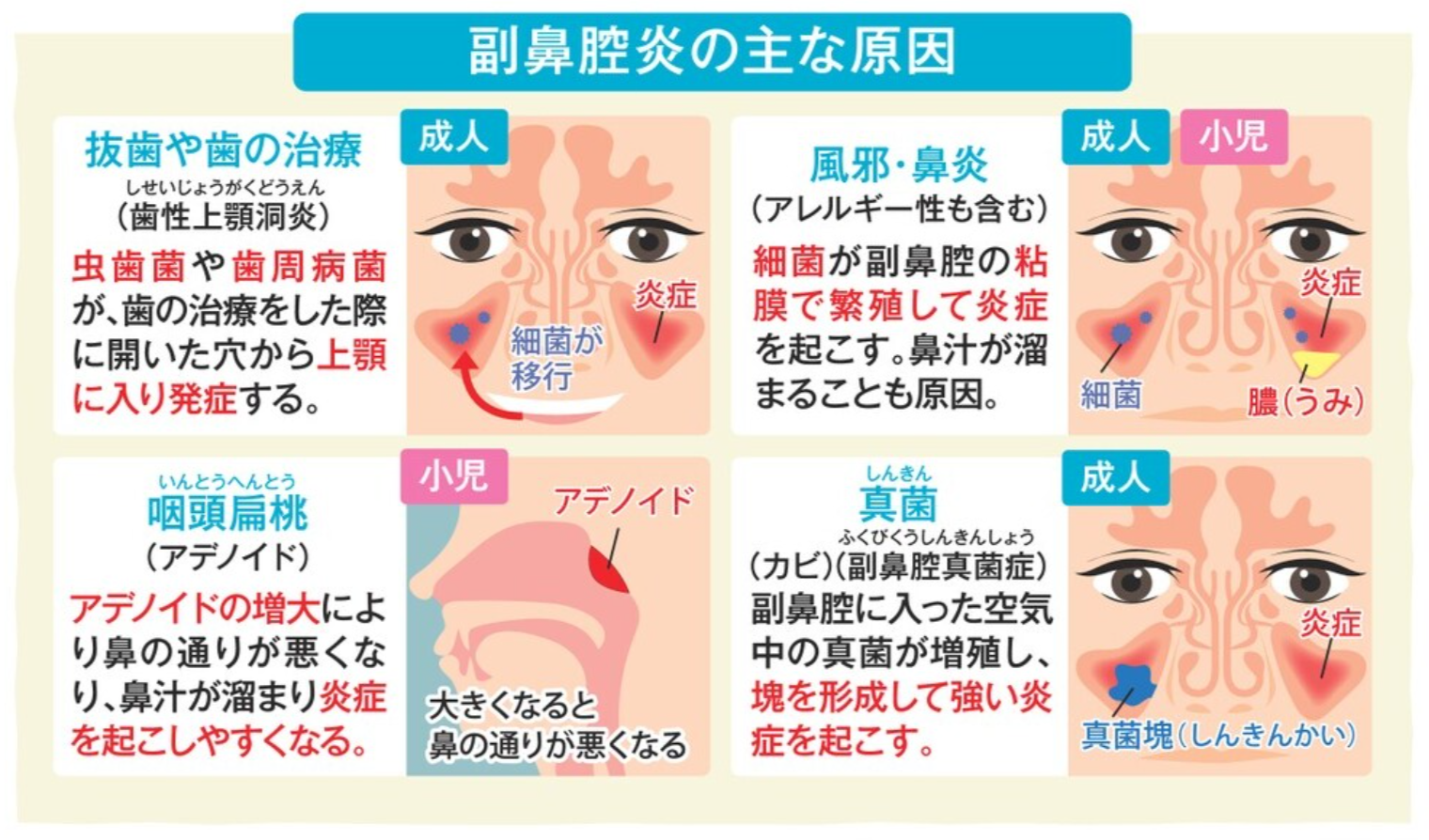

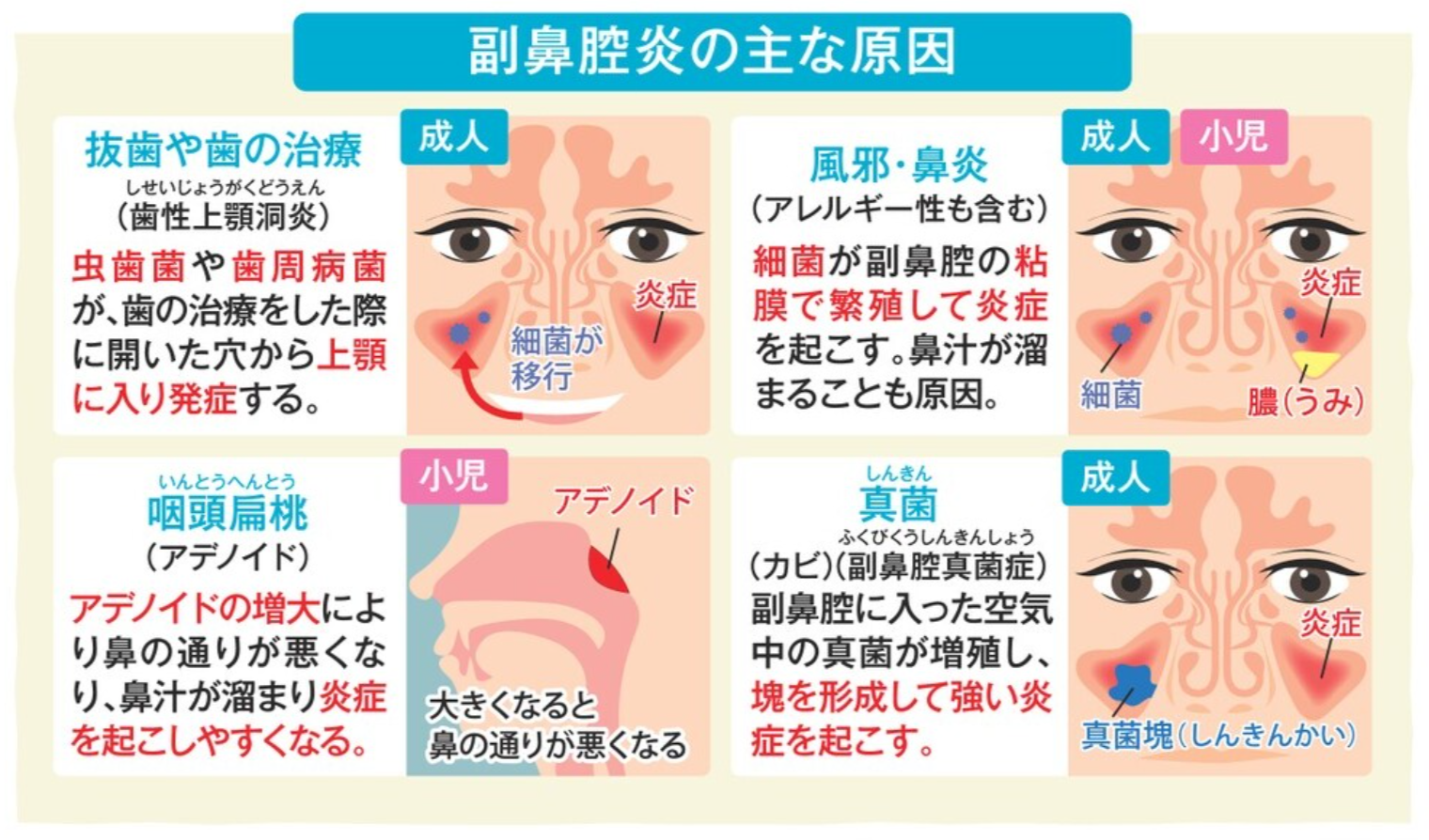

主な原因は細菌感染によるものなので、疲労や病気で体の抵抗力が弱まっているときに発症しやすくなります。

また、小児の場合は、細菌以外の原因もあります。

副鼻腔に細菌やウイルスを入らせないことが大切です。

きっかけとなる風邪を引かないようにし、虫歯や鼻炎は放置せず、早めに治療しましょう。

●やり方

前かがみの状態で「あー」と声を出しながら、洗浄液を鼻に流し込み、反対の鼻の穴(もしくは口)から出す。

洗浄後にやさしく鼻をかむ。

●ポイント

生理食塩水か洗浄液(沸騰させた500mLのお湯を37〜40℃まで冷まし、塩5gを溶かす)を使う。

●サラサラの水のような鼻水

しょうが・にんにく・ねぎなどの体を温める食材を取り、汗をかいて体の中の余分な水を発散する。

水分や生野菜は控えめに。

●ドロッとした黄色い鼻水

きゅうり・れんこん・ミントなどの体の熱を冷ます食材を取り、脂っこいものや味の濃いものは控える。

この記事を書いたスタッフ

企画部 毛利

30歳を過ぎてから、なぜか年齢とともにますますアクティブに! 登山、マラソン、バイクツーリング……などなど、仕事も趣味も全力で楽しみます♪

気温が低くなり空気の乾燥する冬は、風邪をひきやすい時期です。

もし黄色いネバネバした鼻水が出たら要注意。

副鼻腔炎かもしれません。

副鼻腔炎は蓄膿症ともいわれ、ウイルスや細菌などが原因で、副鼻腔の粘膜に炎症が起こって鼻の通りが悪くなり、膿がたまる病気です。

ひどくなると、視力低下、失明などに至ったり、髄膜炎や、脳の中に膿がたまる「脳膿瘍」などの病気を併発することも。

そのうち治るはずと放っておかず、早めに対処しましょう。

副鼻腔とは、鼻の奥にある4対(計8つ)の空洞のこと。

ほっぺたや目、おでこの辺りにまで広がっており、どこに炎症が起こるかによって症状が変わります。

次のような症状が長引く場合も、できるだけ早めに医療機関を受診しましょう。

- 濁ったドロドロの鼻水が出る

- 鼻の奥、鼻水から嫌なにおいがする

- 目、鼻の周りや頬が痛む

- むし歯はないのに歯が痛む

副鼻腔炎の発症から4週間以内の場合は急性副鼻腔炎、3カ月以上続く場合は慢性副鼻腔炎と診断されます。

鼻の穴(鼻腔)の粘膜が腫れると、その奥にある副鼻腔の入口がふさがれて中の圧力が変化し、痛みを引き起こします。

さらに副鼻腔内に細菌感染が生じると、濃い鼻汁が出たり、発熱したりして、痛みが増加します。

痛みはほとんどなく、鼻汁が出る、鼻がつまる、においが分かりにくい、身体がだるいといった症状が続きます。

風邪やアレルギー性鼻炎などと間違えやすいため、症状が1カ月以上続くときは、耳鼻咽喉科などを受診して適切な治療を受けることが大切です。

特に近年、慢性副鼻腔炎の中でも治りにくい好酸球性副鼻腔炎が増加しており、2015年には国の指定難病の一つに認定されています。

主な原因は細菌感染によるものなので、疲労や病気で体の抵抗力が弱まっているときに発症しやすくなります。

また、小児の場合は、細菌以外の原因もあります。

副鼻腔に細菌やウイルスを入らせないことが大切です。

きっかけとなる風邪を引かないようにし、虫歯や鼻炎は放置せず、早めに治療しましょう。

●やり方

前かがみの状態で「あー」と声を出しながら、洗浄液を鼻に流し込み、反対の鼻の穴(もしくは口)から出す。

洗浄後にやさしく鼻をかむ。

●ポイント

生理食塩水か洗浄液(沸騰させた500mLのお湯を37〜40℃まで冷まし、塩5gを溶かす)を使う。

●サラサラの水のような鼻水

しょうが・にんにく・ねぎなどの体を温める食材を取り、汗をかいて体の中の余分な水を発散する。

水分や生野菜は控えめに。

●ドロッとした黄色い鼻水

きゅうり・れんこん・ミントなどの体の熱を冷ます食材を取り、脂っこいものや味の濃いものは控える。