健康コラム

健康コラム

この記事を書いたスタッフ

企画部 毛利

30歳を過ぎてから、なぜか年齢とともにますますアクティブに! 登山、マラソン、バイクツーリング……などなど、仕事も趣味も全力で楽しみます♪

腎臓病とは腎臓のはたらきが低下する病気です。

肝臓の機能はいちど失われると回復しない場合が多く、末期になると腎移植や人工透析が必要となってしまいます。

腎臓病はあまり自覚症状がないため、気付いたときにはすでに末期ということも。

定期的に尿や血液の検査を受け、早めに対策することが重要です。

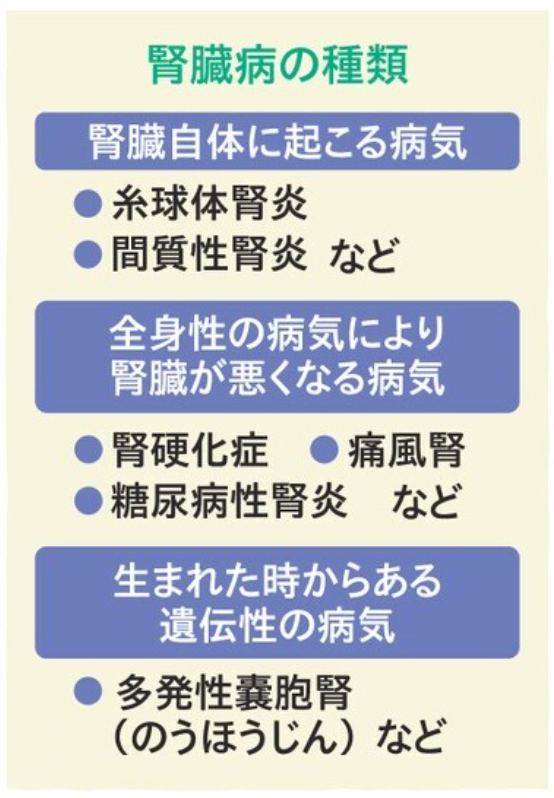

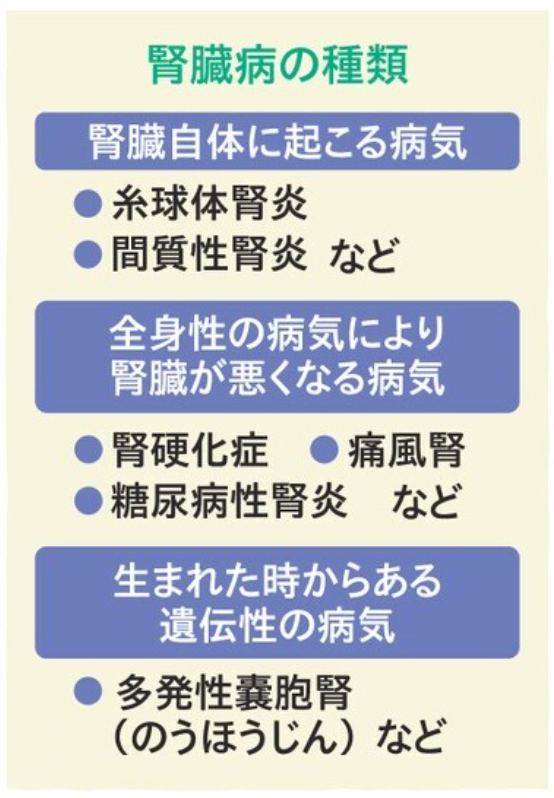

腎臓病には、腎臓の異常が発生するプロセスによってさまざまな種類があります。

最近では今までの分類にはとらわれず、慢性に進行する腎障害を総称して慢性腎臓病(CKD)と呼ぶようになりました。

「CKD診療ガイドライン2023」によると、CKDの推計患者数は1,480万人(20歳以上の8人に1人)と考えられています。

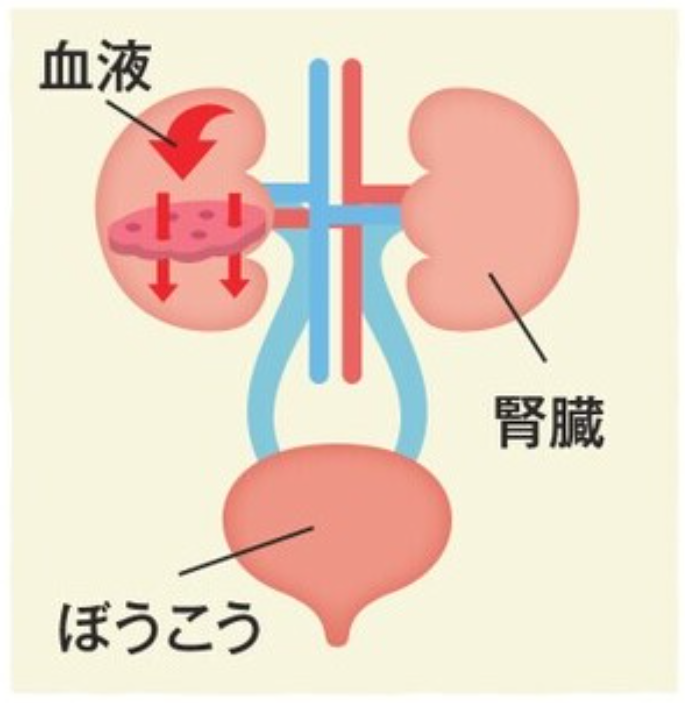

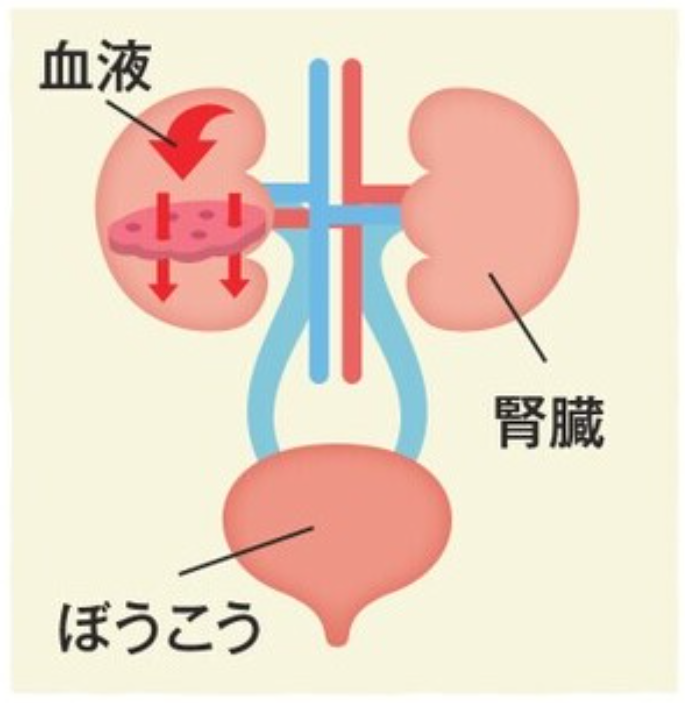

腎臓は腰の辺りに2個あり、そらまめのような形をした、握りこぶし大の臓器です。

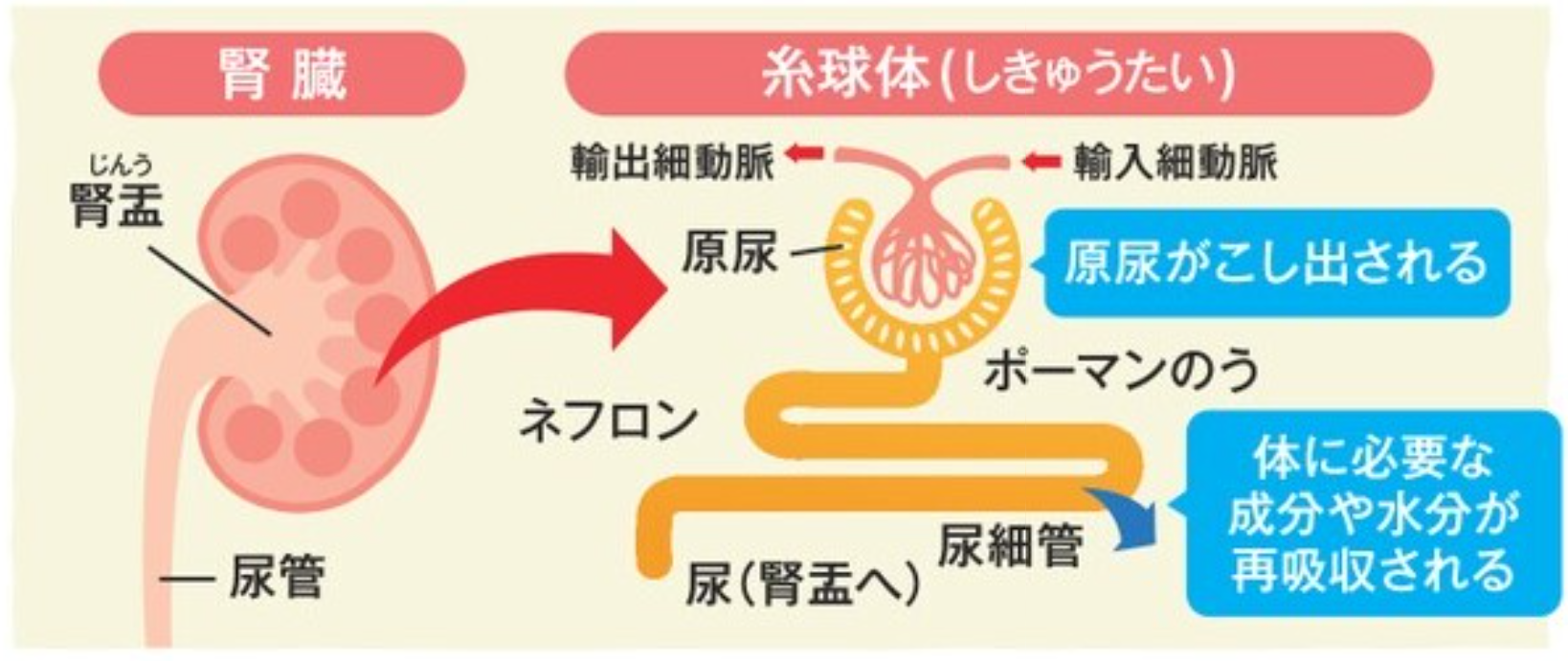

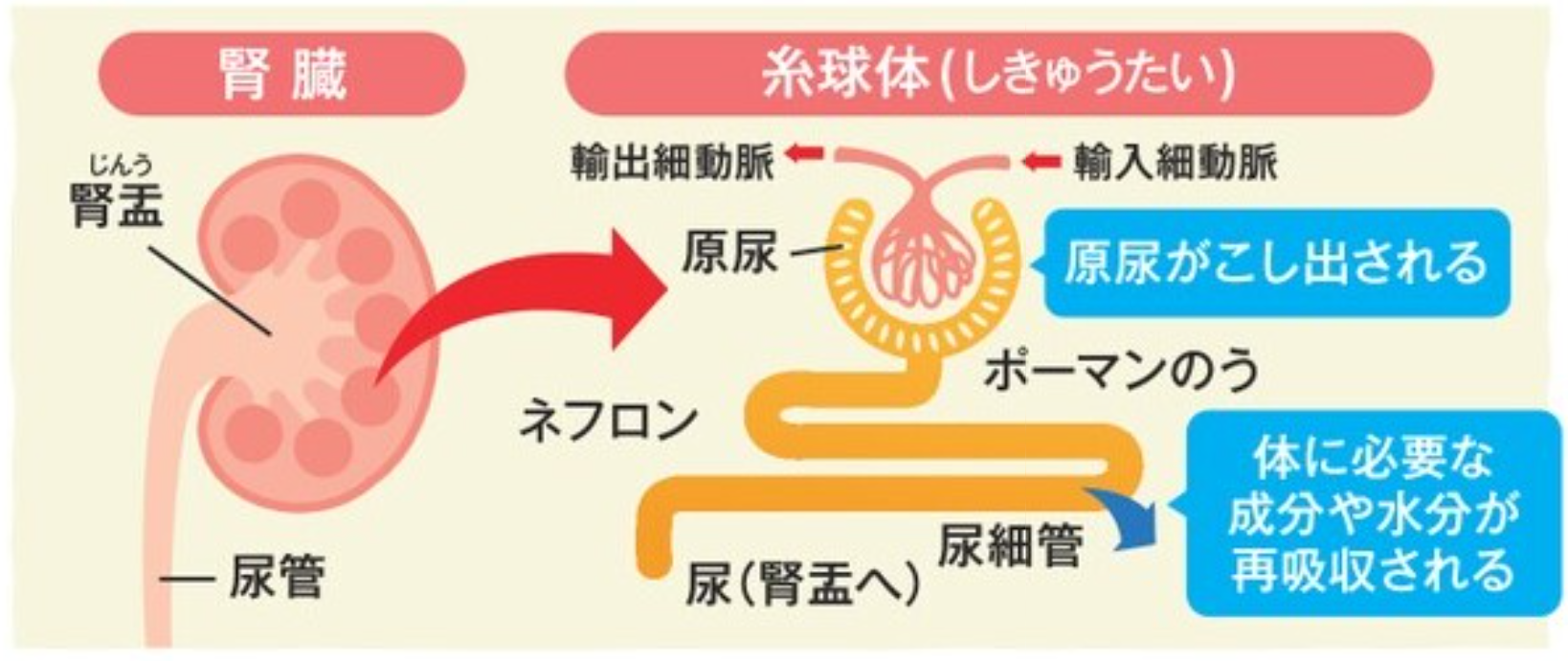

1つの腎臓は、ネフロンと呼ばれる特殊な構造が約100万個集まってできています。

ネフロンとは、尿を作る腎臓の機能単位のこと。

数本の毛細血管が球状に絡まった小さなろ過装置(糸球体)と、尿細管で構成されています。

血液が糸球体を通るとき、糸球体の壁から老廃物を含んだ液体(原尿)がこし出されます。

尿細管で体に必要な成分や水分は再び吸収され、老廃物と余分な水分だけが尿となって体外へ出されるのです。

腎臓には主に、次のはたらきがあります。

腎臓の機能が低下すると、次のような症状が現れます。

- 水分が体にたまる

むくみ(浮腫)、高血圧、低ナトリウム血症、肺水腫 - 老廃物が体にたまる

尿毒症(食欲低下、吐き気、嘔吐、意識混濁、けいれんなど) - 電解質が体にたまる

高カリウム血症、高リン血症 - 血液に酸がたまる

呼吸が速くなったり、電解質バランスが崩れる - ホルモン異常

貧血、骨がもろくなる、高血圧

腎臓病が進行して腎臓の働きが弱くなった状態を腎不全といいます。

腎不全は、急激に腎臓の機能が低下する急性腎不全と、ゆっくりと悪くなる慢性腎不全(CKD)にわかれ、いったんCKDになると、失われた腎機能は回復しません。

腎臓の機能を表す指標として、血清クレアチニン値をもとに糸球体ろ過量を推定したeGFRが用いられます。

健康な人ならeGFRの値は100(100mL/分/1.73m2 )なので、eGFRが15だと腎臓機能は約15%にまで低下していると考えられます。

腎機能低下の原因は多岐にわたりますが、主に5つのパターンに分けることができます。

- 糖尿病による腎機能低下(糖尿病性腎症)

- 高血圧による腎機能低下(腎硬化症)

- 免疫や遺伝性の病気によるもの

- 腎臓の形態学的な異常によるもの(腎臓が一つ、腎臓が生まれつき小さいなど)

- の他(薬の副作用や生活習慣の乱れなど)

腎臓病の予防で大切なのは、原因となる生活習慣病を改善し、生活習慣を見直すことです。

特に食事においては、次の2点を心がけましょう。

日本人の塩分の摂取量は1日平均11~12gと多めです。

腎臓が悪くない場合でも1日3~6gを目安に減塩を意識しましょう。

たんぱく質のとりすぎは、血液中の老廃物を増やし、腎臓に重い負担をかけてしまいます。

かといって、摂取量自体を減らし過ぎてエネルギーが不足すると、今度は体内のたんぱく質がエネルギー源として燃焼されてしまうことに。

ダイエット中なども、糖質・脂質・たんぱく質のバランスが良く、一日に必要なエネルギー量を摂取できる食事を意識しましょう。

この記事を書いたスタッフ

企画部 毛利

30歳を過ぎてから、なぜか年齢とともにますますアクティブに! 登山、マラソン、バイクツーリング……などなど、仕事も趣味も全力で楽しみます♪

腎臓病とは腎臓のはたらきが低下する病気です。

肝臓の機能はいちど失われると回復しない場合が多く、末期になると腎移植や人工透析が必要となってしまいます。

腎臓病はあまり自覚症状がないため、気付いたときにはすでに末期ということも。

定期的に尿や血液の検査を受け、早めに対策することが重要です。

腎臓病には、腎臓の異常が発生するプロセスによってさまざまな種類があります。

最近では今までの分類にはとらわれず、慢性に進行する腎障害を総称して慢性腎臓病(CKD)と呼ぶようになりました。

「CKD診療ガイドライン2023」によると、CKDの推計患者数は1,480万人(20歳以上の8人に1人)と考えられています。

腎臓は腰の辺りに2個あり、そらまめのような形をした、握りこぶし大の臓器です。

1つの腎臓は、ネフロンと呼ばれる特殊な構造が約100万個集まってできています。

ネフロンとは、尿を作る腎臓の機能単位のこと。

数本の毛細血管が球状に絡まった小さなろ過装置(糸球体)と、尿細管で構成されています。

血液が糸球体を通るとき、糸球体の壁から老廃物を含んだ液体(原尿)がこし出されます。

尿細管で体に必要な成分や水分は再び吸収され、老廃物と余分な水分だけが尿となって体外へ出されるのです。

腎臓には主に、次のはたらきがあります。

腎臓の機能が低下すると、次のような症状が現れます。

- 水分が体にたまる

むくみ(浮腫)、高血圧、低ナトリウム血症、肺水腫 - 老廃物が体にたまる

尿毒症(食欲低下、吐き気、嘔吐、意識混濁、けいれんなど) - 電解質が体にたまる

高カリウム血症、高リン血症 - 血液に酸がたまる

呼吸が速くなったり、電解質バランスが崩れる - ホルモン異常

貧血、骨がもろくなる、高血圧

腎臓病が進行して腎臓の働きが弱くなった状態を腎不全といいます。

腎不全は、急激に腎臓の機能が低下する急性腎不全と、ゆっくりと悪くなる慢性腎不全(CKD)にわかれ、いったんCKDになると、失われた腎機能は回復しません。

腎臓の機能を表す指標として、血清クレアチニン値をもとに糸球体ろ過量を推定したeGFRが用いられます。

健康な人ならeGFRの値は100(100mL/分/1.73m2 )なので、eGFRが15だと腎臓機能は約15%にまで低下していると考えられます。

腎機能低下の原因は多岐にわたりますが、主に5つのパターンに分けることができます。

- 糖尿病による腎機能低下(糖尿病性腎症)

- 高血圧による腎機能低下(腎硬化症)

- 免疫や遺伝性の病気によるもの

- 腎臓の形態学的な異常によるもの(腎臓が一つ、腎臓が生まれつき小さいなど)

- の他(薬の副作用や生活習慣の乱れなど)

腎臓病の予防で大切なのは、原因となる生活習慣病を改善し、生活習慣を見直すことです。

特に食事においては、次の2点を心がけましょう。

日本人の塩分の摂取量は1日平均11~12gと多めです。

腎臓が悪くない場合でも1日3~6gを目安に減塩を意識しましょう。

たんぱく質のとりすぎは、血液中の老廃物を増やし、腎臓に重い負担をかけてしまいます。

かといって、摂取量自体を減らし過ぎてエネルギーが不足すると、今度は体内のたんぱく質がエネルギー源として燃焼されてしまうことに。

ダイエット中なども、糖質・脂質・たんぱく質のバランスが良く、一日に必要なエネルギー量を摂取できる食事を意識しましょう。